-

1/6

1/6

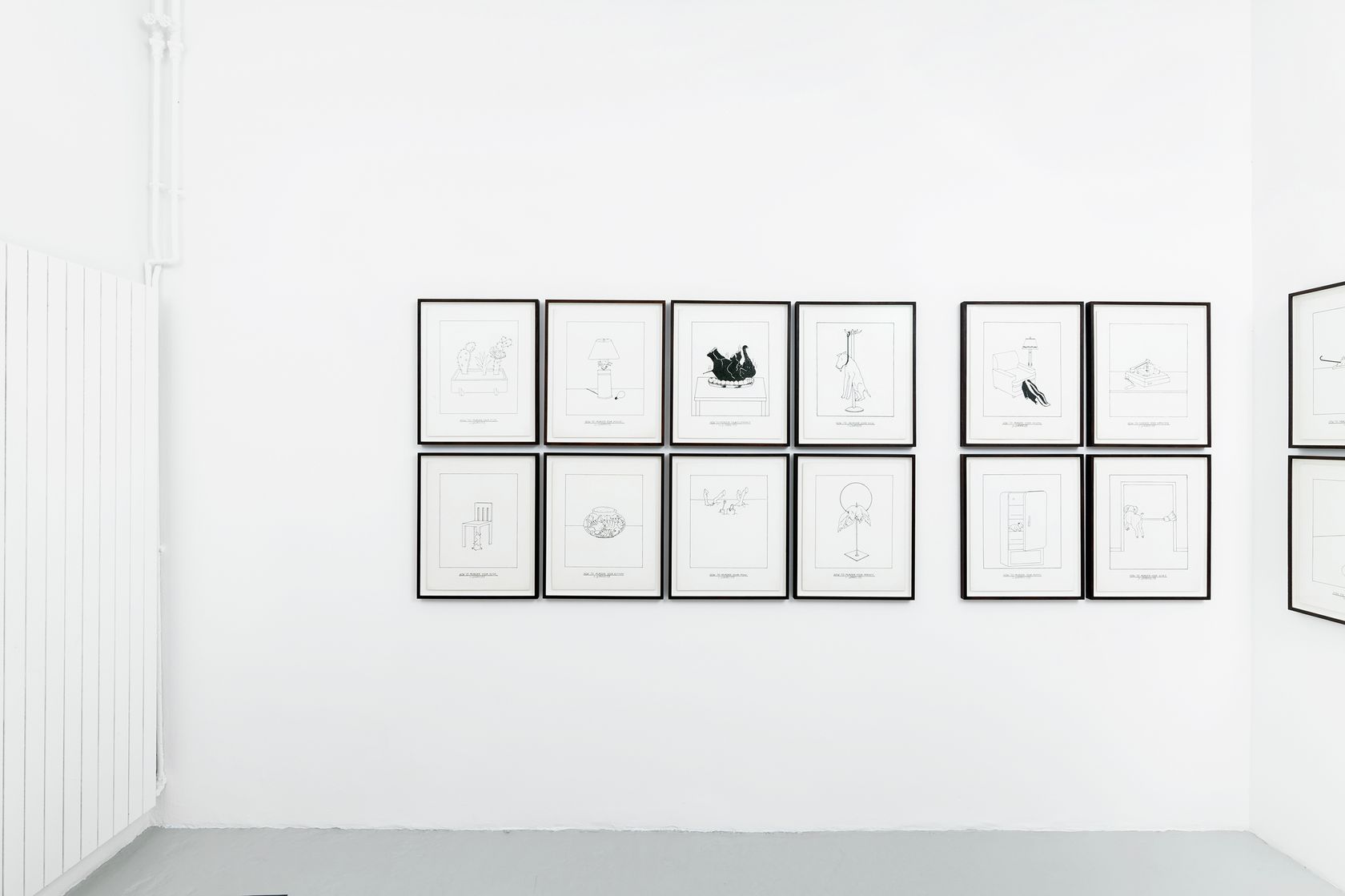

Steve Gianakos, How to Murder Your Pet

-

2/6

2/6

Steve Gianakos, How to Murder Your Pet

-

3/6

3/6

Steve Gianakos, How to Murder Your Pet

-

4/6

4/6

Steve Gianakos, How to Murder Your Pet

-

5/6

5/6

Steve Gianakos, How to Murder Your Pet

-

6/6

6/6

Steve Gianakos, How to Murder Your Pet

Portrait of The Artist as a Cockroach

Parmi les premières épitaphes gravées sur des tombes du plus ancien cimetière français réservé aux animaux, à Asnières, des inscriptions reprennent les célèbres déclarations : « Plus je connais les hommes, plus j’aime mon chien », ou « Déçu par le monde, jamais par mon chien ». Cet amour intense des humains pour leurs animaux de compagnie serait réciproque, pensait Darwin, imaginant que les singes nous sourient parce qu’ils sont contents ; malheureusement, les recherches montrent aujourd’hui que ce sourire de surface témoigne juste de la soumission de l’individu à un congénère mieux placé dans la hiérarchie. Si on ne peut évaluer scientifiquement l’attachement amoureux, en 2015 on a entrepris cependant de mesurer les taux sériques d’ocytocine, cette hormone de l’affection et de la confiance secrétée tant par les humains que par leurs fidèles compagnons : chez un chien cajolé par son humain, le taux d’ocytocine peut augmenter de plus de 50 %. 12 % seulement chez les chats.

La relation amoureuse de l’humain et de l’animal commence pourtant très mal : selon le Professeur Jean-Claude Nouët, Président honoraire de la Fondation Ligue française des droits de l’animal, 50 % des violeurs auraient dans leur enfance commis des actes de cruauté sur des animaux, et 15 % d’entre eux violeraient également des animaux. Pour Saint Thomas d’Aquin, Locke, Kant ou Schopenhauer, il existerait d’ailleurs un lien plus général entre la cruauté envers les animaux et la violence envers les personnes ; de fait, les études sociologiques récentes indiqueraient que la majorité des serial killers, mais aussi des simples meurtriers, auraient fourbi leurs armes en tuant ou torturant des animaux, dans leur jeunesse.

Pour Sigmund Freud, ce motif est sexuel. Il n’est donc pas étonnant qu’il ait attiré Steve Gianakos. Dans ses Trois essais sur la théorie sexuelle (1905), Freud postule en effet que pulsion de cruauté et pulsion sexuelle se lient l'une à l'autre très précocement par anastomose, un lien organique. Rapidement pourtant, cette association entre sexualité et cruauté – le plus souvent exercée dès le plus jeune âge à l’encontre des animaux, de toutes tailles – est freinée, et idéalement même contrôlée, par l'émergence de la pitié ; la possibilité de compatir à la douleur de l'autre, y compris animal, faisant obstacle à la tendance universelle à l’emprise, se forme relativement tard dans le développement de l'enfant.

Artistiquement, l’empathie prend chez Gianakos une forme peu conventionnelle. L’artiste déclare ainsi à Susan Morgan en 1979, dans un entretien devenu mythique, paru dans la deuxième livraison de la revue Real Life 1, dont la couverture était précisément ornée d’un dessin de la série How to Murder Your Pet : « Mon travail est loin d'être aussi offensant que les gens qui le regardent. En se promenant dans la rue, on voit des choses bien plus dégoûtantes que tout ce que je pourrais imaginer – des gens qui vomissent partout. Je m’efforce d'adoucir la réalité, pas d’en exacerber la vulgarité. Je m’efforce, à partir de choses dont je constate l’existence, de les rendre plus jolies, plutôt que de les enlaidir. Prenez ces femmes riches qui baisent avec leur chien, c'est un bon exemple de quelque chose qu'il serait impossible de rendre plus vulgaire, parce que c'est déjà trop vulgaire en soi. Donc la seule façon de l'enjoliver, c’est de peindre un beau tableau d'une femme riche baisant son chien. Au moins, c’est susceptible de plaire à certaines personnes. » En 1945 déjà, à un Marchand d’animaux qui désespérait de trouver le compagnon idéal pour l’enfant invisible auquel il proposait ses services dans le livre pour enfants de Bruno Munari, celui-ci finit par préciser l’objet de son désir : ce n’est pas un tatou, un flamand rose ou un porc-épic qu’il réclame, mais un poulet rôti avec des frites.

Dans l’entretien précédemment cité, Gianakos laisse libre cours à son humour décapant, et iconoclaste, s’interrogeant sur la question du sujet dans l’art, raillant par exemple : « Combien d'artistes ont peint des fleurs et combien vont encore en peindre dans le siècle qui vient ? Qu'est-ce qu'ils ont tous avec les fleurs ? Pourquoi ne peignent-ils pas des microbes ? Combien d'artistes ont peint un protozoaire ? Il n’y a qu’Arp. Arp a pris le protozoaire pour modèle, n’est-ce-pas ? Et je pense que c'était tout à fait clairvoyant de sa part. » Poussant sa démonstration, il poursuit : « J'aime beaucoup la morve, mais je n'ai jamais réussi à vendre un tableau de morve. Je ne pense pas que Picasso lui-même pourrait vendre un tableau de morve, sans doute pas. »

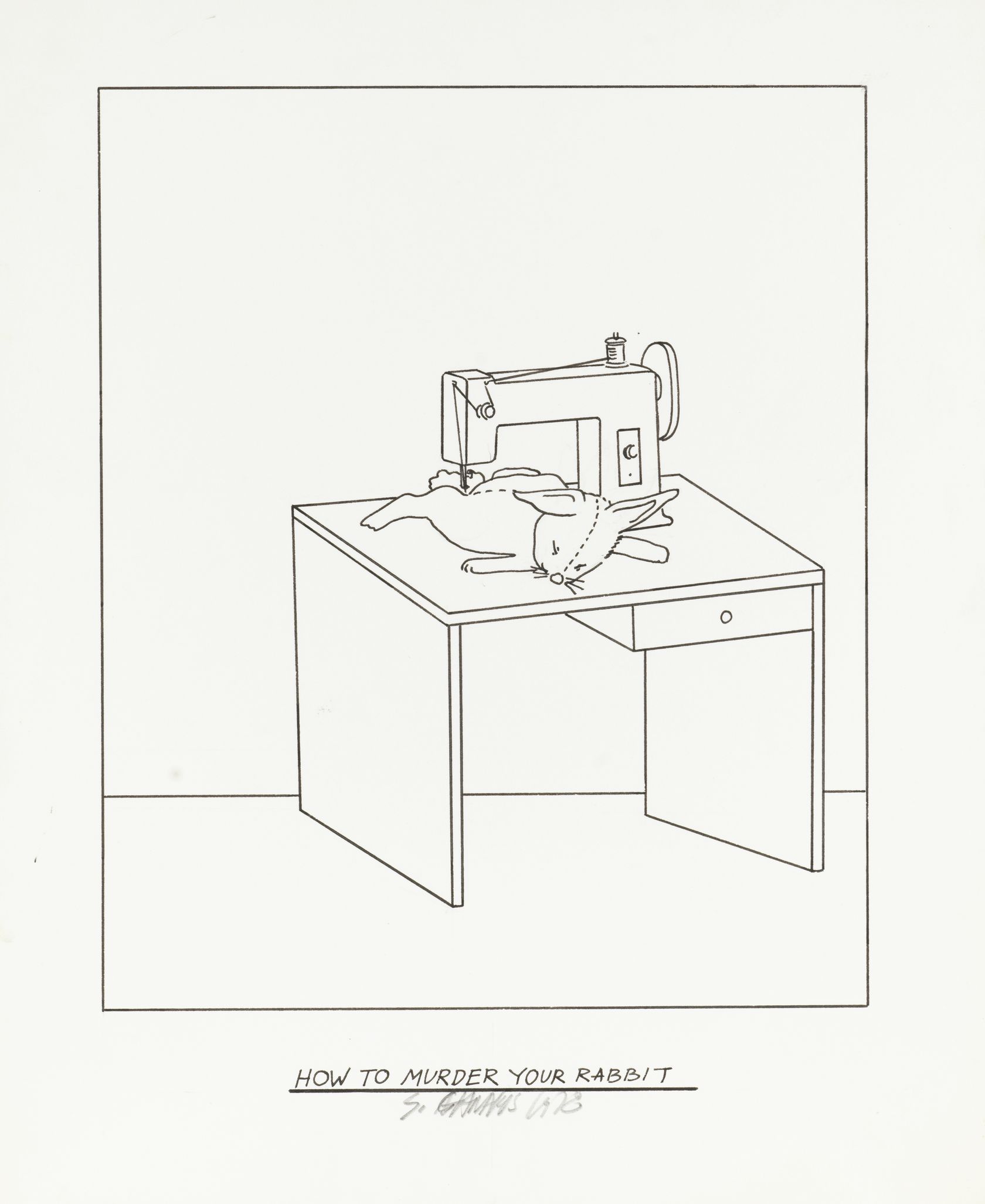

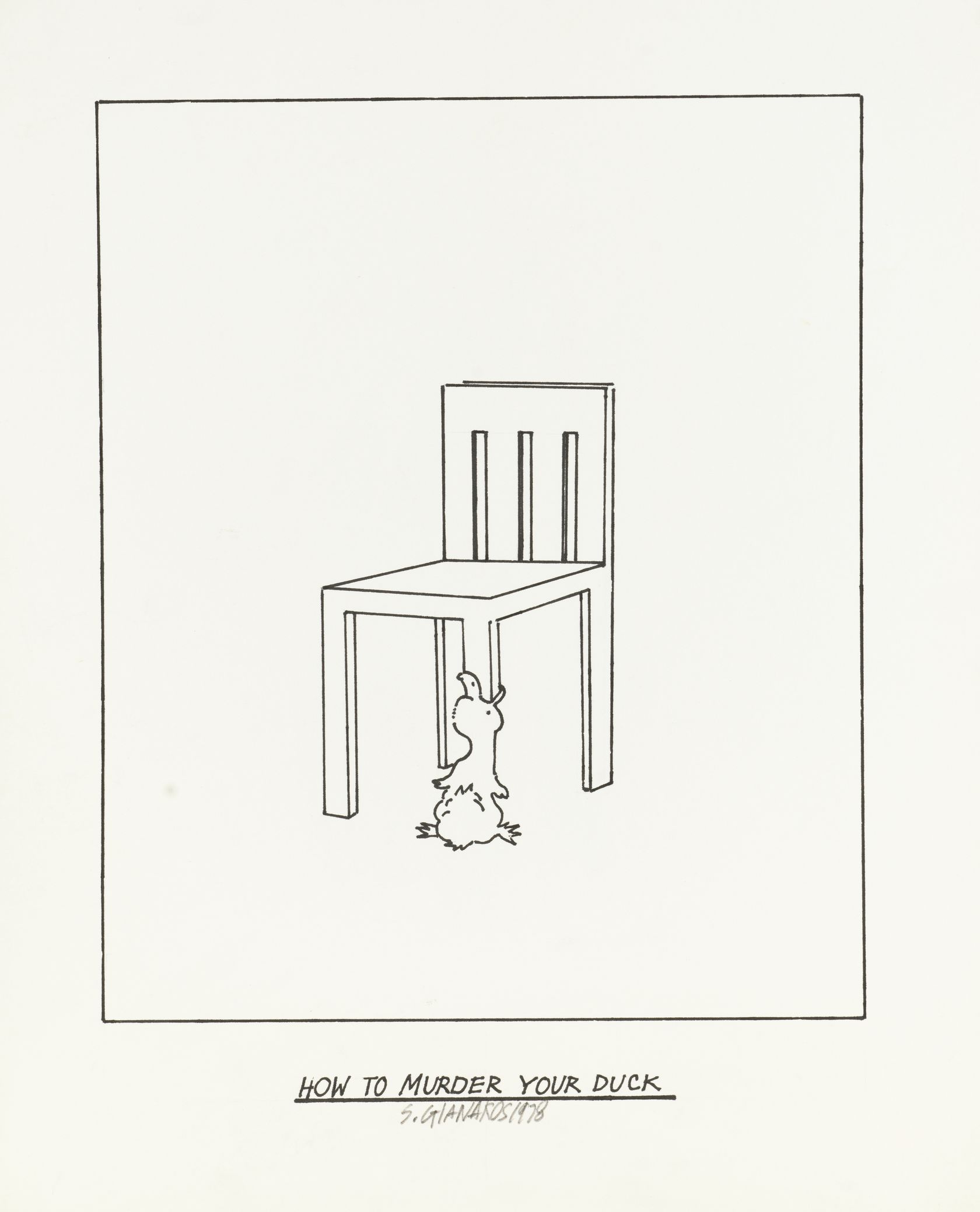

Réalisés au cours de l’année 1978, les vingt-quatre dessins de How to Murder Your Pet sont exemplaires de l’art de Gianakos. Le sujet, d’abord, comme nous l’avons vu, est profondément lié à l’émergence d’une sexualité primitive. La sérialité de son traitement, ensuite, est typique de son processus de travail ; « De toute évidence, lâche-t-il à Susan Morgan, la meilleure façon de tuer une chose est de lui attacher une pierre autour du cou et de la jeter d'un pont, mais comme je suis un artiste et que tout cela est très visuel, j'ai transformé mon idée en une jolie image. » Dans cette série, Gianakos ne représente pas des animaux domestiques morts, mais bien des techniques de mises à mort, des tortures en quelque sorte, qui sont autant de variations sur cette cruauté originelle décrite par Freud. Si certaines d’entre elles ont une connotation sexuelle évidente (à l’image de la chèvre, coincée dans une porte avec un balai dans le rectum, qui a révolté nombre de commentateurs), plusieurs mettent en scène la rencontre brutale – et que l’on devine douloureuse – entre un orifice et un corps étranger : la canne du chien d’aveugle enfoncée dans l’orbite de son œil gauche, la boule de bowling écartelant la mâchoire de l’hippopotame, le tuyau d’échappement d’une coccinelle (la voiture) tété par une vache (l’animal), le pied d’une chaise moderniste gavant un canard… Symétrique : c’est en pénétrant une prise électrique murale que la queue tirebouchonnée d’un cochon provoque son électrocution.

Découlant d’une logique aussi implacable que la rigueur de son trait – une ligne mécanique, objective, non personnelle, conservant la même largeur sur toute sa longueur – les sévices que l’artiste imagine témoignent moins d’une imagination fertile que d’une dialectique à la Magritte ; aussi certains animaux sont-ils victimes de leurs accessoires (le chien d’aveugle de la canne, le singe de cirque de son tricycle, un autre chien pendu à sa laisse…), d’autres de leurs morphologies particulières (le flamand rose se prend les pattes dans un grille-pain…), cependant que Gianakos privilégie les hyperboles pour faire mourir les regardeurs de rire (ce qui est une hyperbole en soi) : pourtant habitué à tourner sans relâche, le hamster ne supporte pas l’accélération d’un tourne-disques ; voulant peut-être ressembler à un doudou, le lapin trépasse sous l’aiguille de la machine à coudre ; le poney périt enseveli dans un bac à sable ; un serpent, pour mieux ramper peut-être, est victime d’un coup de fer trop chaud ; une tortue, pourtant amphibie, agonise au fond d’un verre à cocktail, coincée sous une paille…

Si certaines situations peuvent évoquer l’histoire de l’art (les roues de tricycle du singe dans les marches d’un escalier un peu trop vite descendu amènent à Duchamp), elles soulignent généralement le lien métonymique entre l’animal domestique et l’environnement correspondant, infusant l’idée que l’animal de compagnie serait un objet comme les autres : la langue du cerf pend comme la serviette de toilette sur le côté de la cabine de sudation individuelle, le groin du cochon ressemble à une prise femelle, les extrémités des pattes et de la queue du putois pompons sont hérissées comme les cordons de la lampe de lecture…

Le critique Peter Schjeldahl a remarqué que, pour des artistes comme Gianakos ou John Wesley – avant Mike Kelley ou Raymond Pettibon – conscients que la bande dessinée, érigée en paradigme de la société du divertissement, mais aussi en médium privilégié de toute communication un tant soit peu émotionnelle, était devenue « au sentiment moderne ce que l'abstraction est à la pensée moderne, le modèle privilégié de la réalité subjective, peut-être parce qu'il est le moins menaçant pour des êtres trop engourdis par la vie moderne pour affronter quelque chose de plus cru2. »

Acculés dans une impasse où le créateur ne peut plus être une menace pour la société du spectacle, ces artistes ont spontanément répondu à l’injonction debordienne d’un dépassement de l’art, qui déjà avait ouvert la voie, à la fin des années 1950, des comics par détournement (où le texte de vignettes préexistantes est remplacé par des bribes de théorie ou de propagande), et des comics par réalisation directe (nouveaux strips composés d’éléments détournés ou originaux).

« L’animal de compagnie, c’est moi » aurait alors pu clamer à la suite de Flaubert Steve Gianakos, qui inclut dans sa série de dessins des mammifères de fait peu couramment domestiqués, comme le putois, le cerf ou l’éléphant : mais « de toute évidence », déclare-t-il encore à Susan Morgan, « n'importe quel animal peut être un animal de compagnie, selon l'endroit où vous vivez ». N’importe lequel ? Donc un artiste aussi, peut-être.

Si, comme dans ses dessins, on peut compter sur Gianakos pour ne jamais se livrer entièrement, ou en tout cas vendre chèrement la peau de sa pensée, il témoigne en filigrane dans cet entretien, à la période précise où il réalise ces dessins, d’un doute profond sur sa position d’artiste (allant jusqu’à annoncer qu’il compte arrêter sa carrière pour embrasser en Californie celle de comédien, enfin, de figurant), qu’il résout dans une pirouette temporelle : « Les meilleurs artistes sont toujours les artistes morts, car on ne se souvient pas des mauvais, après leur mort. Certains vivants sont bons aussi, mais je préfère les filles. »

Au-delà de la parodie, cette série se pare ainsi d’une dimension profondément métaphorique, sombre, crépusculaire même, en écho direct au fameux article de Barbara Rose, paru en 1965 dans Artforum, l’année même où le magazine s’installe lui aussi en Californie, How to Murder an Avant-garde. À propos de deux expositions simultanées à New York, l’une au Metropolitan Museum sur trois cents ans d’art en Amérique, et l’autre au Whitney Museum rassemblant trente artistes de moins de trente-cinq ans, la critique, se demandant si « l'avant-garde a oui ou non un avenir en Amérique, suppose qu’elle serait obligée de se joindre à ceux qui pleurent déjà sa disparition ; nous pourrions bien assister », conclue-t-elle, « à une nouvelle victoire de tout ce qui est provincial et médiocre dans le goût américain3. »

En exergue de son analyse, Rose place une citation extraite du manuel classique de John Sloan, The Gist of Art, paru en 1939, qui décrit déjà les artistes comme des animaux de compagnie, mais d’un genre particulier : « Les artistes, dans une société pionnière comme la nôtre, sont comme les cafards dans les cuisines – leur présence n’est pas désirée, pas encouragée, mais néanmoins ils y vivent. »

Stéphane Corréard

_

1. Real Life Magazine, n°2, octobre 1979.

2. Peter Schjeldahl, The Seven Days Art Columns, 1988-1990, éditions Great Barrington, 1990.

3. Artforum, vol. 4, n°3, novembre 1965.