-

1/8

1/8

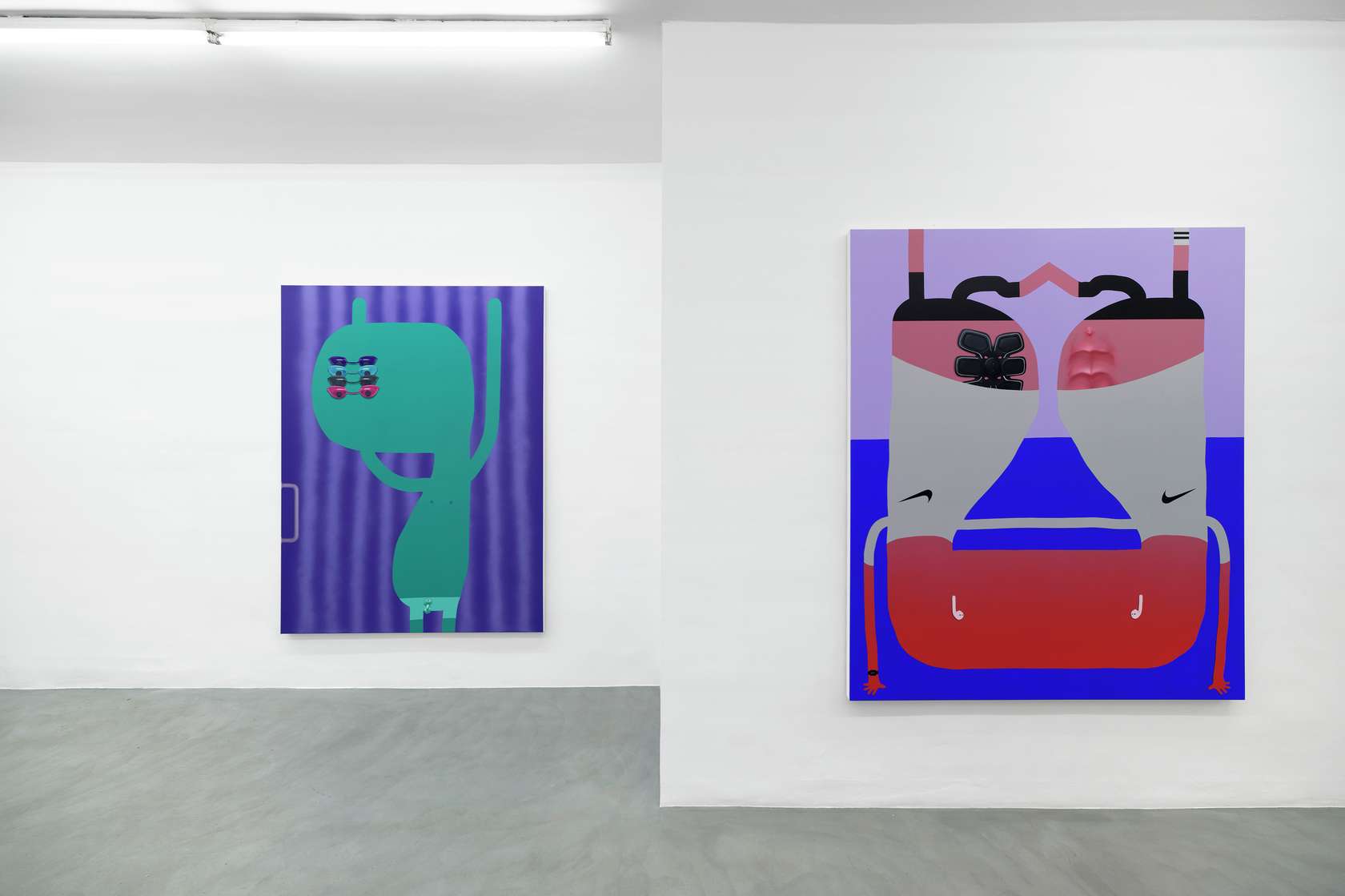

Oli Epp, Epiphanies

-

2/8

2/8

Oli Epp, Epiphanies

-

3/8

3/8

Oli Epp, Epiphanies

-

4/8

4/8

Oli Epp, Epiphanies

-

5/8

5/8

Oli Epp, Epiphanies

-

6/8

6/8

Oli Epp, Epiphanies

-

7/8

7/8

Oli Epp, Epiphanies

-

8/8

8/8

Oli Epp, Epiphanies

(H)oli Ep(p)iphany

Dans les pages de magazines, on apprend qu’Oli Epp est né à Londres en 1994, qu’il est fraîchement diplômé de la City and Guilds of London Art School, a participé à une vingtaine d’expositions dans le monde, remporté de multiples prix, prépare des solo shows en Europe et aux États-Unis. Vous avez bien lu : 1994. Cette année-là vous portiez des Reebok Pump et une casquette des Chicago Bulls, comme tout le monde ; Beck chantait « I’m a loser baby ». Oli Epp est de la trempe de ces gamins surdoués qui sortent leur quatrième disque à 23 ans et ont, entre temps, inventé un terme pour qualifier leur propre genre musical 1. Lui se réclame du « Post-digital Pop » et ses tableaux sont des hits sur Instagram où il compte plus de 8000 abonnés, bien sûr. Le jour de son diplôme, il annonçait avec candeur la vente de l’ensemble de ses peintures par un hashtag #soldout, tandis que la presse lui courrait déjà après.

Dans ces conditions, l’on peut bien se permettre un jeu de mot biblique avec son nom. Il convient toutefois de rectifier que l’enfant prodige, s’il doit aux réseaux sociaux l’extraordinaire diffusion de son art, est un pur produit de l’atelier de peinture et dont les interviews donnent une image traditionnelle. Ainsi, le travail y occupe un temps infini, la peinture commence par le dessin (vectoriel), se réfère à l’histoire de l’art dans un large spectre, à ses mentors (comme Dale Lewis) et ses maîtres vénérés (comme Piero della Francesca : Epp dit que son Portrait du Duc d’Urbino le « flingue »).

Pour revenir au titre, l’ironie consiste à parer d’un vocabulaire mystique les symptômes prosaïques de ce quotidien banal et mondialisé dont le jeune peintre se fait le chantre. Cette emphase vise tout autant son syndrome narcissique que celui dont sont affligées ses figures onanistes et le commun des mortels. Autrement dit, l’humour, qui frôle ici le génie, s’accorde avec un sens élaboré de l’autocritique. Quant à ces apparitions pathétiques de l’espèce humaine, elles trouvent leur source dans un récit autobiographique ordinaire, qui partage ce bas monde matériel avec les êtres connectés, condamnés à y traîner leurs corps imparfaits jusque dans les salles de sport et les salons de bronzage. Son appétit de l’observation saisit des rencontres ineffables, à l’exemple d’un gang de petites frappes qui défendent un bac à sable avec pour signe de ralliement leurs casquettes de marques américaines (Bad Bananas, 2017), ou d’un type à la caisse d'un McDrive dont le bras tend la commande en exhibant un prosélyte « Carpe Diem » en lettres gothiques (Carpe Diem, 2017). Mais ce sens aiguisé de la satire sociale laisse transparaître une sincère tendresse pour son prochain, quand il déploie tant d’efforts pour entretenir des signes d’identification dans la confusion du mainstream.

Dans la plupart des portraits contemporains d’Oli Epp, les corps, selon les lois de l’évolution, sont réduits à de frêles membranes qui serpentent dans les marges de la composition où des têtes hypertrophiées et identiques, privées de bouche, d’yeux et d’oreilles, les ont engloutis. Seuls sont épargnés les accessoires siglés qui incarnent la promesse d’une personnalisation malgré le succès commercial de ces attributs religieux ou le degré d’ambiguïté des adages qu’on trouve chez les tatoueurs et sur les bracelets en caoutchouc. Ces objets sont recrachés à la surface de la toile et y reçoivent un traitement naturaliste selon un fonctionnement allégorique proche de la peinture profane du XVIIe siècle, où la présence matérielle des éléments du quotidien est le symptôme de la transcendance – sans doute Oli Epp aura-il profité d’une résidence à Madrid pour aller au Prado emprunter des tips à Velasquez. Il en va ainsi des prothèses qui relient ces têtes, sans orifices ni moyens de jouir, à leur clouds et à leur existence fantasmée sur les réseaux, quand d’autres stigmates de leurs névroses, comme un grain de beauté poilu qui dépasse d’une cagoule pendant la Gay Pride, sont des détails exécutés avec une simplicité graphique qui avait fait la preuve de son efficacité dans la période rose de l’artiste (l’année dernière). Ce traitement réaliste est mis en tension avec l’extrême planéité de la peinture, recherchée dans le reste de la toile, composée en aplats lisses, qui se croisent en transparences colorées. On l’aura compris, pour Oli Epp, le motif de l’identité à l’ère des nouvelles technologies n’a d’importance que pour la manière dont il est traité avec les moyens de la peinture. Et cette transposition de la superficialité du monde sur la surface peinte donne lieu à des instants de grâce.

Julie Portier

1 On pense à la "Blue Wave" de son compatriote King Krule.