-

1/6

1/6

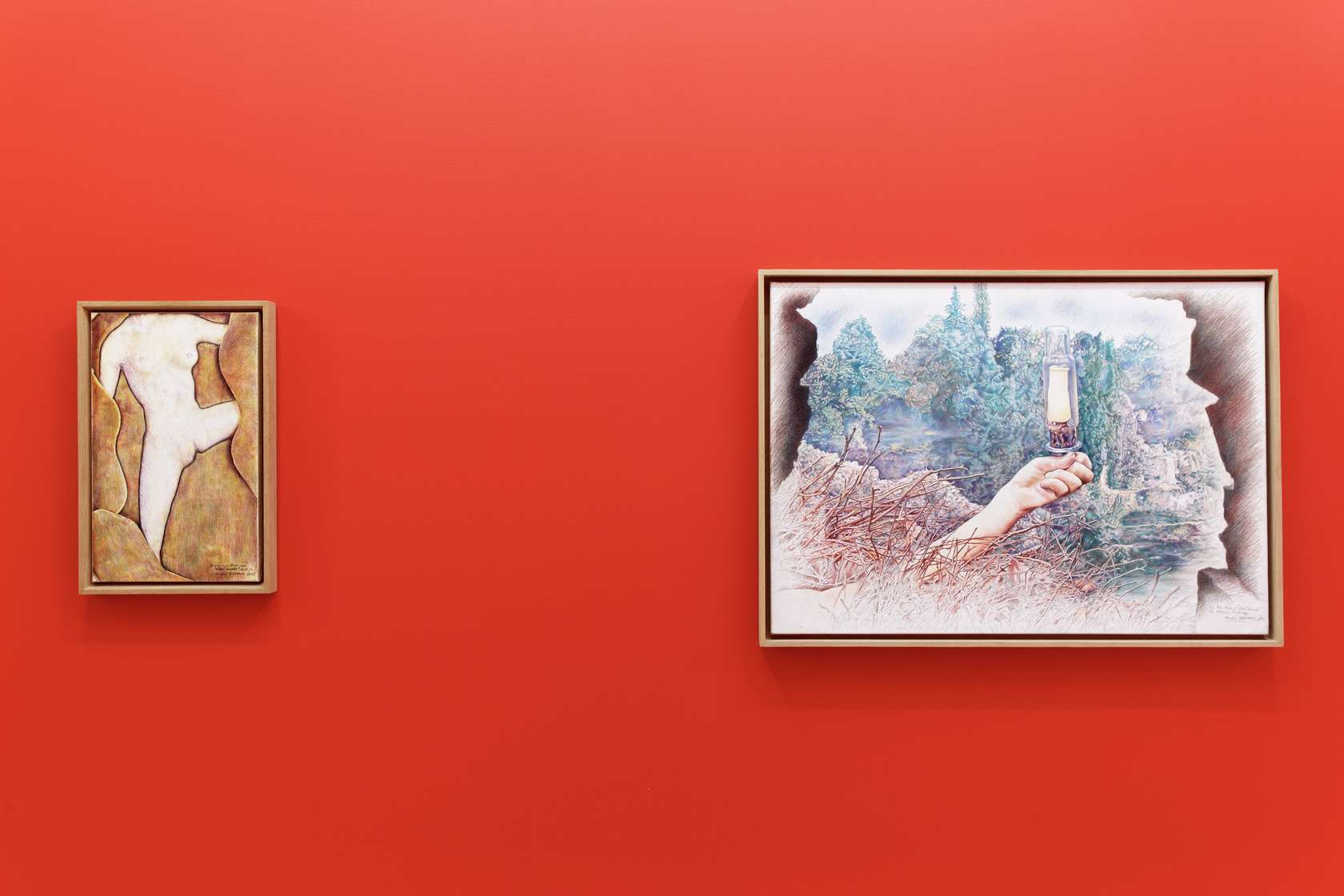

General Idea, Richard Pettibone, Présence Panchounette, André Raffray, Ernest T., Je est un autre

-

2/6

2/6

General Idea, Richard Pettibone, Présence Panchounette, André Raffray, Ernest T., Je est un autre

-

3/6

3/6

General Idea, Richard Pettibone, Présence Panchounette, André Raffray, Ernest T., Je est un autre

-

4/6

4/6

General Idea, Richard Pettibone, Présence Panchounette, André Raffray, Ernest T., Je est un autre

-

5/6

5/6

General Idea, Richard Pettibone, Présence Panchounette, André Raffray, Ernest T., Je est un autre

-

6/6

6/6

General Idea, Richard Pettibone, Présence Panchounette, André Raffray, Ernest T., Je est un autre

Dans le monde réellement renversé, tout un chacun n'aspire qu'à en devenir une.

Se faire un nom, dans l'art aussi, c'est en effet devenir une signature. À l'horizon le nirvana de la postérité : s'adjectiver, pénétrer la langue commune, comme on dit ingresque, cézannien, duchampien ou matissien.

Dans cette grande chaîne de l'amitié moderne, il est logique du coup que Dada, le premier, mit les pieds dans le plat des identités. Picabia signa sa propre signature, tandis que Duchamp s'inventa un alter-ego susceptible d'endosser la maternité de ses jeux de mots les plus vaseux, et de ses jeux de rôles les plus troublants. Cette stratégie de dédoublement se révéla d'ailleurs fort opératoire à divers moments de l'avant-garde, permettant aux artistes d'échapper à un carcan, une école, bref en général de rompre avec un certain esprit de sérieux. Ainsi en va-t-il de la création des jumeaux fictifs d'Erik Dietman en 1966 F.T. Bidlake et Outil O'Tool qui lui ouvrirent la voie d'une réappropriation progressive de l'usage et de l'histoire de la sculpture, du « e » (et, en italien) avec lequel Alighiero Boetti sépara son prénom et son nom à compter de 1973, de la déesse Kiga que Gasiorowski chargea en 1976 du retour du refoulé pictural dans sa pratique, ou du très international Groupe Elan, formé en 1988 par Noël Dolla pour sortir d'un isolement très réel, composé de ses anagrammesques Allen Dool, Aldo Öllen, Della Nolo, O.Del Llano et Lona-Odell, emmenés par le théoricien Li-Pafoal (« le pas fou », en nissart), à qui l'on doit en somme la devise de cette cohorte : « Ce qui produit la gêne et organise la résistance face à la pensée plurielle, ce n'est que la peur de perdre le nord, la main chaude de maman, ou d'apprendre que papa est plusieurs. »

On l'aura compris, la question de la signature recouvre ici celle du style, non pas en tant que pratique acérée d'un médium, mais comme signe de reconnaissance. La logoïsation de l'art contemporain ne date certes pas d'hier, mais elle se teinte aujourd'hui d'enjeux proprement industriels. Retour en arrière : la confusion qui pouvait régner dans les années 10 à l'Estaque ou dans l'atelier parisien qu'ils partageaient quand, après des journées d'inventif labeur, Braque et Picasso se déclaraient incapables de distinguer lequel avait peint quels tableaux, se révèle finalement assez voisine des ironiques chamailleries de territoire entre Daniel Buren et Olivier Mosset au début des années 70. Mais les très acides saillies de Présence Panchounette ou d'Ernest T. contre la paresse complaisante d'oeuvres réduites à la déclinaison, qui n'a d'équivalent que l'imbécile et fate ignorance des regardeurs, font pour leur part écho aux « Copyright paintings » du groupe General Ideas, qui épinglent une réduction mercantiliste des territoires de la recherche artistique. On connaît la version Rimbaud, « Je est un autre », ou celle de Flaubert, « Madame Bovary, c'est moi ». Cependant je parierais volontiers que les artistes ici réunis préfèreraient la plus récente, que les étudiants placardèrent en plein mai 1968, en soutien à Daniel Cohn-Bendit, interdit de revenir en France au beau milieu des « événements » : « Nous sommes tous des juifs allemands ».

En effet, derrière une certaine confusion des genres peut pointer une empathie capable d'aller jusqu'à l'identification. Il en va ainsi des tableaux de modéliste de Richard Pettibone, très rarement montré en France, véritables répliques de peintures ou sculptures à l'échelle miniature des reproductions de magazines ou de livres d'art, ou des minutieuses reconstitutions d'André Raffray, quasi-vertigineuses dans leur adhésion inframince aux sujets de son admiration.

Stéphane Corréard