-

1/7

1/7

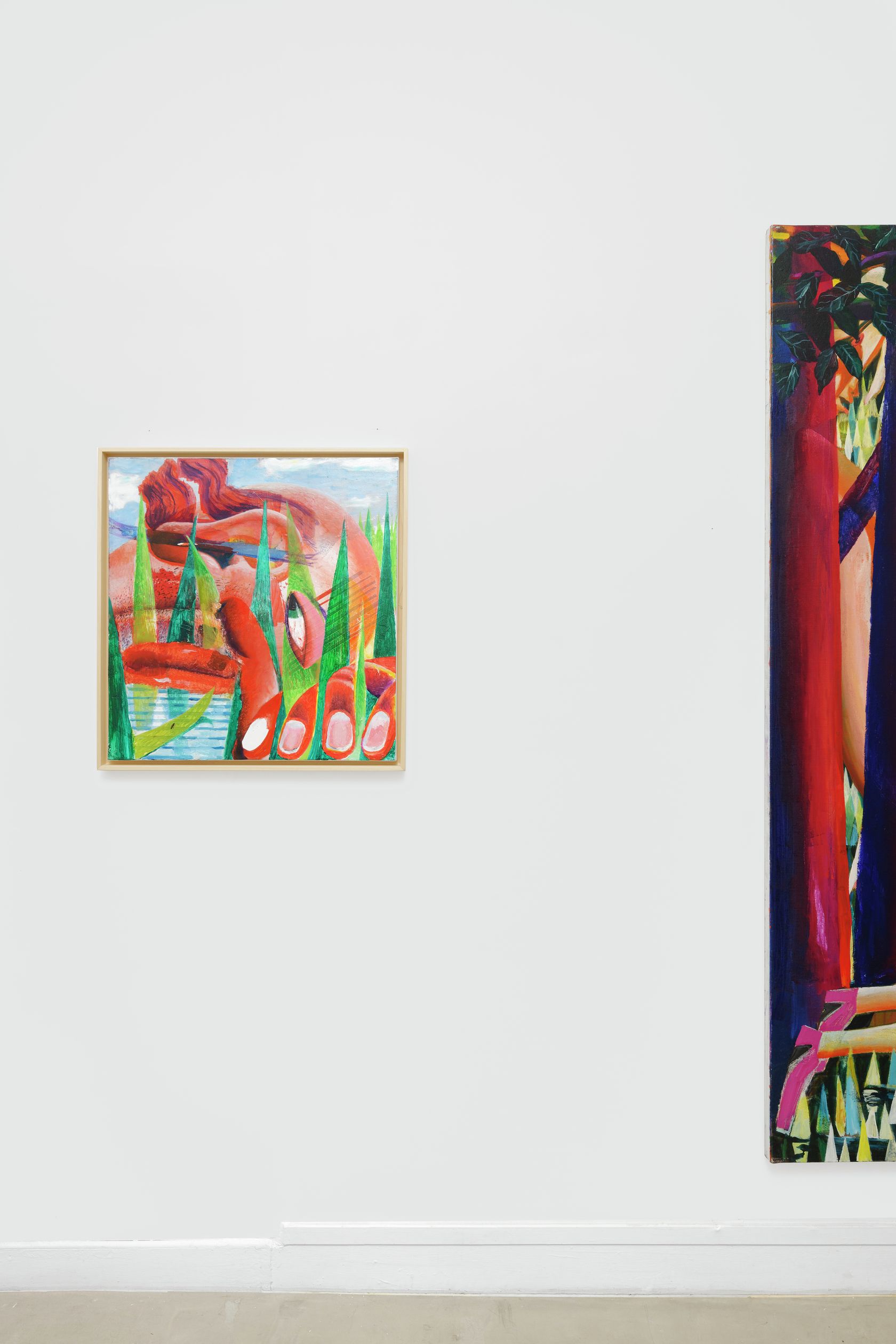

Laurent Proux, Soft Grass

-

2/7

2/7

Laurent Proux, Soft Grass

-

3/7

3/7

Laurent Proux, Soft Grass

-

4/7

4/7

Laurent Proux, Soft Grass

-

5/7

5/7

Laurent Proux, Soft Grass

-

6/7

6/7

Laurent Proux, Soft Grass

-

7/7

7/7

Laurent Proux, Soft Grass

Visitez l'exposition en ligne

Couleurs improbables, luminosité indescriptible, quelques ombres insondables, des corps impossibles, des déformations implacables… : une scène inqualifiable en somme ! Quelle étrange atmosphère que celle se dégageant de cette œuvre intitulée Dans la forêt II (2021) où, plutôt que de s’y déployer, quelques corps nus semblent s’y déformer, voire entamer un lent processus de dislocation. On imagine l’action prendre place dans une forêt à la végétation contradictoire, sur une herbe accueillante au milieu d’arbres qui le sont moins ; la faute à leurs coloris sourds et irréalistes, presque électriques, peut-être ceux des néons d’un bordel qui soudainement auraient pris l’air et se confronteraient à la lumière du jour, révélant une crudité qui en rencontrerait une autre. Électrique est aussi la tension qui assaille les corps, dont la délimitation soigneuse et la précise définition ne masquent pas certaines incohérences physiques, des postures inenvisageables. Ambiguë, cette composition semble pour une part relever du théâtre, se jouer sur une estrade peu profonde tendant à repousser vers l’avant les protagonistes afin de mieux les exposer, tout en obéissant à une mise en scène soignée qui laisse poindre l’illusion d’un soupçon de vraisemblance. Non-Stop Erotic Cabaret est le titre du premier album du groupe Soft Cell en 1981. S’il avait été transposé dans le réel, sans doute ce type de lieu fantasmé eut-il pu devenir le cadre d’une telle action ?

Cette œuvre n’est pas sans en rappeler une autre au dispositif approchant. Antérieure, Dans la forêt I (2020) s’inscrivait déjà dans un bois aux couleurs irréelles encadrant des corps dénudés en mouvement, dont parfois ne s’aperçoivent que quelques détails au travers des frondaisons. Surtout, deux figures féminines occupent le devant de la scène, l’une attrapant l’autre dans un geste dont il ne sera pas dit s’il répond à de la tendresse ou à de la violence. Les deux paraissent tout près d’un point de rupture, de l’effondrement. « Tous les équilibres entre intérieur et extérieur, sensibilité et rapport à la production ou à l’espace public, m’intéressent, comme la question de l’ambivalence entre plaisir et violence, unité du corps et désassemblage, ce moment où ça s’équilibre à un point où tout peut tomber mais où cela tient1 », relève l’artiste.

Pas avare d’une dose d’outrance, le « cabaret » de Laurent Proux s’appuierait ainsi sur une certaine forme de théâtralisation, assez poussée pour emprunter la voie de la dramatisation, mais assez contenue afin de prévenir toute grandiloquence. Le tout reposant sur une scénographie – à entendre ici par construction visuelle – basée sur un assemblage précis d’éléments. Tellement précis que le tableau parfois, au-delà des habituels croquis ou collages photographiques aidant à composer un tout, est bâti sur une maquette en trois dimensions où des dessins découpés, véritables miniatures des formes à venir, sont suspendus comme au-dessus d’une scène en devenir, en vue de finaliser l’édification d’un ensemble.

Au nombre des œuvres de Laurent Proux à l’intrigante incongruité s’impose Querelle (2020), construite comme une véritable confrontation entre des « corps » à la fois similaires et disparates. Similaires car il s’agit là de deux mains surdimensionnées qui se font face, se jaugent. Disparates car elles ne se ressemblent en rien : l’une féminine, noire aux longs ongles teints en rouge vif, au mouvement d’une sensualité menaçante, l’autre masculine, blanche à la carnation fatiguée, sur deux doigts de laquelle se sont greffés un gant noir et un triste masque affublé d’un nez de clown. De nouveau surgit la potentialité de la violence. Les deux pourraient être en conflit, la menace d’une escalade plane. Surtout, le cadre n’a rien d’anodin puisque s’agissant d’un site de production industrielle. Ainsi l’image du poste de travail dans une usine, qui si longtemps a occupé l’artiste qui l’a toujours traitée dénuée non pas de vie mais de présence physique, se trouve-t-elle réinvestie par une corporalité nouvelle. Plus précisément par des corps qui n’en sont pas vraiment, qui s’insèrent et s’affrontent au sein d’un outil industriel, libérant des questions relatives à la capacité, la productivité et le contrôle… des corps et des âmes.

Dans la résolution formelle – déformation, entravement des corps, fausse familiarité et inquiétante étrangeté de l’ambiance et du décor… – autant que dans une visée plus sociale et politique de l’œuvre inscrite dans un contexte global, il y a dans la peinture de Laurent Proux quelque chose qui n’est pas sans évoquer Hans Bellmer. Nulle embardée surréalisante chez le premier, mais plutôt une approche qui semble emplie d’affinités avec son aîné où, par-delà la présence récurrente d’un érotisme latent mais jamais purement explicite – dans le sens où il se défie de tout réalisme –, s’affirme une conception du motif comme produit de l’assemblage et du désassemblage, de la construction et de la déconstruction.

Si dans nombre d’œuvres de Laurent Proux, théâtralisation de l’image, construction scénique, corporalité ambiguë, sourde violence voire exacerbation d’un érotisme en embuscade constituent donc des marqueurs dans la figuration d’une présence et d’une expérience sociales, se pose la question de l’empathie de sa peinture. Autrement posée : ce Non-Stop Erotic Cabaret, qui selon l’angle de lecture adopté pourrait fournir un cadre et une matrice commodes à défaut d’être suffisants – tant perceptions et interprétations du travail peuvent être glissantes et rétives à la définition –, n’est-il qu’un terrain d’affrontements finalement dénué d’affect ?

C’est là que survient une série qui semblerait à première vue déjouer tout ce qui a été dit. Sobrement intitulée Têtes (2020-2021), elle est constituée de dix tableaux presque carrés de moyen format qui tous sont basés sur un principe identique donnant à voir une tête allongée sur le sol en extérieur, dans une herbe le plus souvent grasse et enveloppante. La bienveillance semble être là redevenue une vertu cardinale. En premier lieu car le cadre se fait moins étrange, hostile ou menaçant, avec des ciels clairs pour la plupart, une nature plus volontiers accueillante et certaines positions qui attestent du repos si ce n’est du lâcher-prise. Ensuite car les visages s’offrent au plus près, dans des plans resserrés où leurs expressions expriment, sans jugement, solidité ou fragilité, et appellent à une certaine empathie donc.

Néanmoins, sans annihiler cette qualité, un examen plus attentif peut laisser plus circonspect. Car « L’Herbe tendre » parfois se fait plus aride, certaines positions redeviennent ambiguës et le cadrage serré, à bien y regarder, dévoile une part de dureté, de bizarrerie, d’obscénité presque. L’une des raisons tient sans doute au fait que dans le travail de Laurent Proux le personnage jamais ne figure une individualité identifiable et dotée d’un moi potentiel ; il parvient ici à donner à voir des corps qui ne sont pas vraiment des figures : des têtes qui in fine résistent à dessiner des visages. Assez stupéfiants, Tête dans l’herbe (n°5) et Tête dans l’herbe (n°1), comme éparpillés en de nombreux morceaux et libérés de toute possibilité de véracité physique, renouent avec ce que l’on a pu voir ailleurs qui relevait de l’informe ou du difforme, convoquant autant la fascination qu’un certain malaise. Corps et paysage ici se délitent pour se fondre dans une entité indéchiffrable : fragments de la mise en scène d’une réalité explosée car impossible à représenter ?

On y revient : bienvenue au Non-Stop Erotic Cabaret !

Frédéric Bonnet

1 Entretien de l’auteur avec l’artiste, Pantin, le 06 février 2021.

Frédéric Bonnet est critique d’art et commissaire d’expositions indépendant basé à Paris. Il a contribué à des publications telles que Le Journal des Arts, Vogue France, L’Œil, Art Press…, et fut chroniqueur sur France Culture de 2011 à 2020. Parmi les expositions qu’il a organisées, mentionnons entre autres celles de Sheila Hicks au Bass Museum, Miami Beach (US) en 2019 et au Museo Amparo, Puebla, Mexico (MX) en 2017, d’AA Bronson et General Idea, à la galerie Esther Schipper à Berlin (DE) en 2018 et de General Idea au Musée d’art moderne de Paris (FR) et au musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto (CA) en 2011. Il est depuis 2013 membre du comité de sélection du Prix Jean-François Prat, dédié à la peinture émergente.