-

1/32

1/32

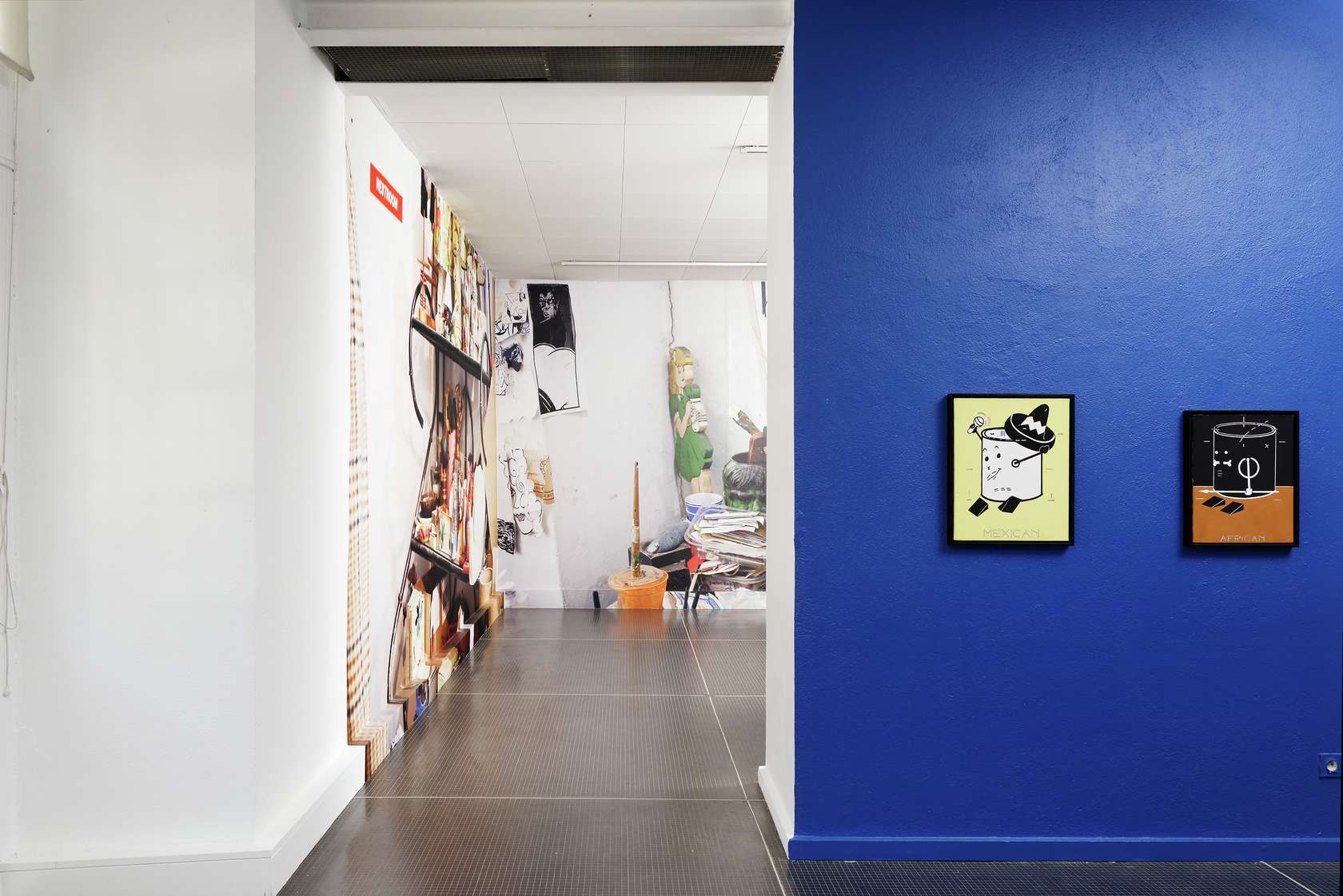

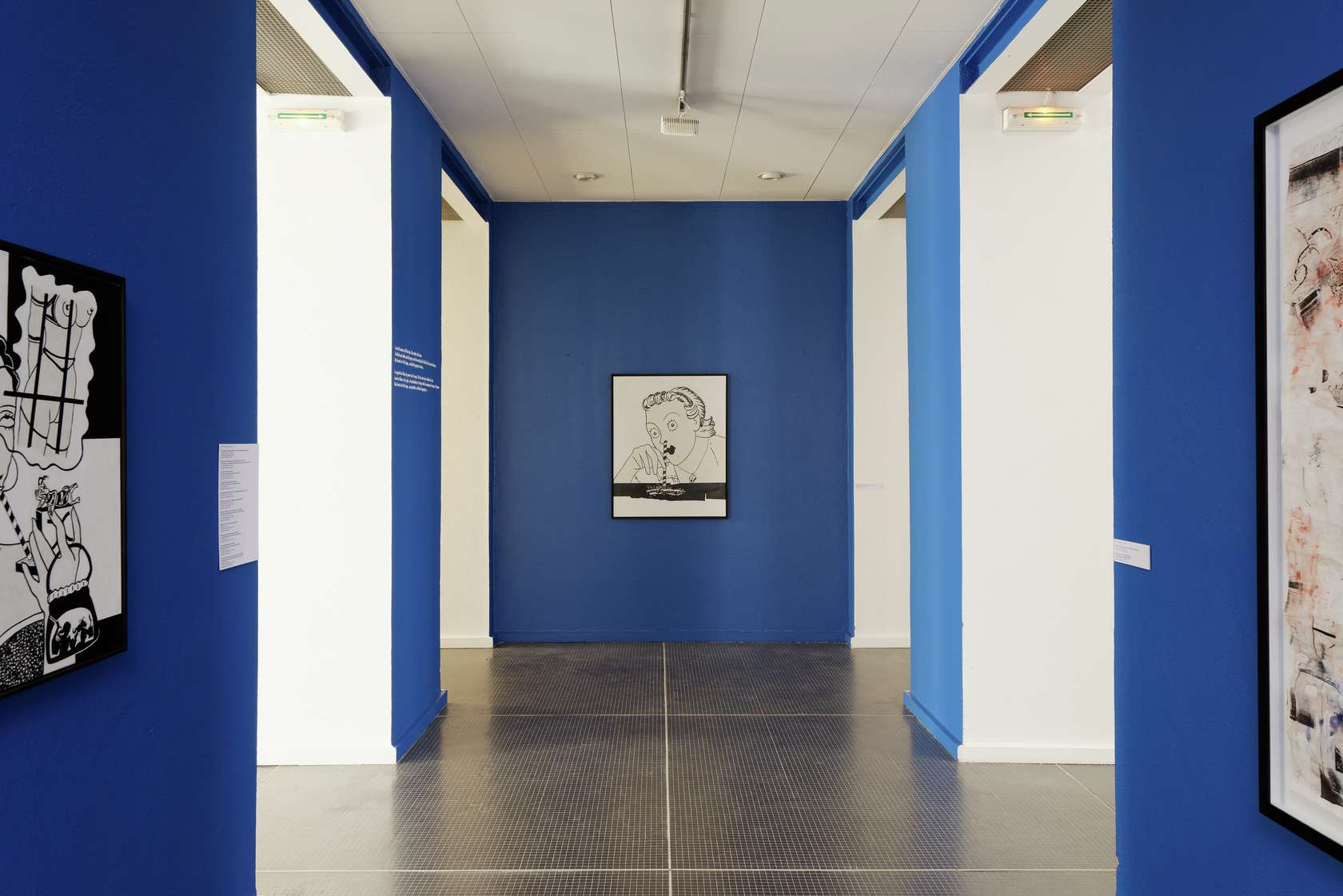

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

2/32

2/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

3/32

3/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

4/32

4/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

5/32

5/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

6/32

6/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

7/32

7/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

8/32

8/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

9/32

9/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

10/32

10/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

11/32

11/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

12/32

12/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

13/32

13/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

14/32

14/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

15/32

15/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

16/32

16/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

17/32

17/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

18/32

18/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

19/32

19/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

20/32

20/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

21/32

21/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

22/32

22/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

23/32

23/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

24/32

24/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

25/32

25/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

26/32

26/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

27/32

27/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

28/32

28/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

29/32

29/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

30/32

30/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

31/32

31/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

-

32/32

32/32

Steve Gianakos, Who's afraid of Steve Gianakos ?

Who's Afraid of Steve Gianakos? Il y aurait plusieurs raisons, à propos de l’oeuvre de l'artiste new yorkais Steve Gianakos, d'avoir en tête subitement ce petit jeu de mot tiré du titre de la pièce

d'Edward Albee – Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1962) – adaptée au cinéma par Mike Nichols en 1966.

D'abord parce que le milieu des années soixante est à peu près le moment où Gianakos commence à exposer aux États-Unis ses premiers dessins, et où, en pleine explosion du pop art d'un côté et l'apparition foudroyante de l'art minimal de l'autre, il développe son langage et son univers artistique.

Ensuite parce qu'il existe mille raisons d'avoir peur de Steve Gianakos : son oeuvre bricole, braconne, touche à tout et ne respecte rien, pille Picasso, Dada, le surréalisme, les comics ou les dessins piochés dans les livres pour enfants des années 1950-60. L'artiste découpe, photocopie, colle, peint, dessine, malmenant ses objets, ses figures, troués en tous sens, cous coupés, corps démembrés et recollés culs par-dessus têtes. Sans vergogne, Gianakos exhibe des corps sexués, sexuels, usant et abusant des ambiances « sex, drugs...» sans rock'n'roll mais avec pin-up sniffant de la coke, femmes dotées de poitrines-obus agressives, hommes travestis en petites filles, serpents, lézards, escargots et autres animaux rampants glissant dans tous les interstices et orifices possibles...

De la ligne claire des peintures débutées dans les années 1970-80 aux collages photocopiés qui se sont démultipliés par la suite, le dessin reste précis et la ligne sobre, même si les formes deviennent folles, s'enchâssent les unes dans les autres sans respect aucun des proportions, comme des cadavres exquis en cascade. En toute liberté, Steve Gianakos invente depuis la fin des années 1960 un univers proche du pop art, abreuvé de culture populaire et de bande dessinée, mais bien trop trash, érotique et sanglant, trop singulier pour que l'on puisse simplement le ranger sous l'étiquette du pop art américain. Proche de Peter Saul, dont il partage l'amour d'un certain « mauvais goût », il affectionne une vulgarité plus ambivalente : il joue avec des images faussement naïves, une iconographie parfois empruntée à l'imagerie enfantine, parfois à la bande dessinée « Adults Only », flirte avec une forme de perversité, souvent déclinée de façon obsessionnelle. Sérielle, aussi : la suite, savoureuse, des Chubby boy et Chubby girl montre son goût pour le trivial, tandis que celle des peintures Dead joue avec la mort et se prolonge dans les innombrables têtes coupées et figures en métamorphose des oeuvres sur papier ou peintures récentes. Des formes, des figures, des visages, des seins, des bouches, des costumes circulent d'une image, d'une oeuvre à l'autre, par le biais des collages, recyclant, réinventant sans cesse, tout en construisant un univers visuel totalement cohérent et unique.

Ce sont toutes les valeurs politiquement correctes de l'Amérique puritaine – de l'Occident puritain – qu'il s'amuse à déminer, à nous faire exploser à la figure dans ses collages provocants, réjouissants, qui paraissent parfois plus punks que pop.

Érotisme et cruauté, tendance Max Ernst plutôt qu'Antonin Artaud, Gianakos prend un malin plaisir à dézinguer tous les codes et toutes les valeurs du bon goût et de la bonne conduite pour dérouler une parade de Freaks. Son humour (noir) décapant travaille jusqu'aux titres de ses oeuvres, souvent à rallonge, qui sont aussi autant de jeux de mots ou de mots-valises.

Alors, qui a peur de Steve Gianakos ? L'une de ses peintures datée de 1985 représente un tailleur

travaillant sur une gaine de femme et s'intitule justement Elisabeth's Taylor (Le Tailleur d'Elisabeth). Elisabeth Taylor, qui incarne la beauté et le glamour hollywoodien, devient une idée, une image creuse. Un « simple » jeu de mot. Elisabeth Taylor, c'est aussi l'image de la folie, de l'alcoolisme, de la drogue, de l'envers du décor du rêve américain. Et c'est l'actrice choisie par Nichols pour jouer la crise et la ruine du couple modèle dans Who's Afraid of Virginia Woolf? Titre qui renvoie bien sûr au grand méchant loup des contes pour enfants et, pourquoi pas, aux trois petits cochons de Tex Avery chantant « Who's afraid of the Big Bad Wolf? » dans le film de propagande anti-nazi Blitz Wolf (1942).

Tant qu'à regarder et à écrire sur l'oeuvre inclassable et jubilatoire de Steve Gianakos, autant avoir comme lui l'esprit mal tourné et l'esprit d'escalier. Il y a donc toutes les raisons de se demander : « Qui a peur de Steve Gianakos ? C'est pas nous, c'est pas nous... »

L'exposition présentée à Dole sera l'occasion de rassembler un ensemble d'environ 80 peintures et oeuvres sur papier réalisées entre 1980 et aujourd'hui. Une tentative de rétrospective donc,

ambitieuse et joyeuse, qui permette à toutes et tous de découvrir l'ampleur du travail de Gianakos, sa cohérence en même temps que les différentes pistes, formelles, plastiques, iconographiques, intellectuelles qu'il n'a cessé d'ouvrir jusqu'à aujourd'hui. Et de les rassembler dans une institution qui, elle non plus, n'a pas peur du grand méchant loup, et qui prend, de longue date, un malin plaisir à être un lieu pour des artistes atypiques, inclassables, incorrects, toxiques même. Ainsi de Peter Saul, son compatriote et ami, ou bien, côté français, des Rancillac, Fromanger, de la Coopérative des Malassis et tant d'autres qui ont nourri l'esprit toujours frondeur de la collection contemporaine du musée des Beaux-Arts de Dole.

À Dole, Steve Gianakos est en bonne compagnie. En famille, en quelque sorte.

Amélie Lavin